A escravidão é, de fato, tão antiga quanto a história humana e fez parte de culturas e civilizações por séculos. Entretanto, a escravidão negra, que se deu a partir do século XVI, teve características nunca vistas anteriormente, tanto que recebeu o nome de escravidão moderna, em oposição ao modelo anterior. Por isso, para entender a raiz do racismo estrutural, é importante entender as diferenças entre a escravidão antiga e a moderna.

A escravidão antiga acontecia entre diversas culturas, etnias e civilizações e nunca foi uma particularidade de uma única etnia ou grupo. Brancos, negros, árabes, asiáticos – diversos povos foram escravizados em diferentes contextos. Na Antiguidade, a escravidão acontecia devido a:

GUERRAS

Em algumas culturas, os vencedores de uma disputa podiam escravizar os derrotados sobreviventes.

DÍVIDAS

No contexto rural e feudal, era comum que se escravizassem pessoas e famílias para que pagassem com trabalho as dívidas adquiridas nos negócios envolvendo terras, grãos e ferramentas do campo.

CONQUISTA IMPERIAL

Povos conquistadores, como o do Império Romano, escravizavam os indivíduos que resistiam à conquista e à anexação aos impérios.

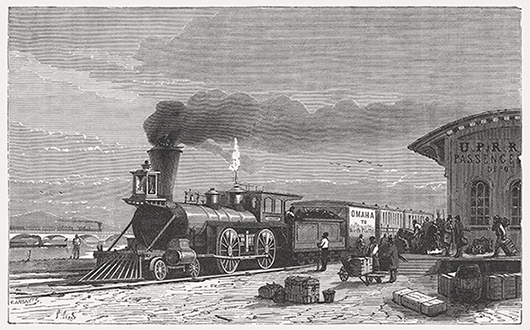

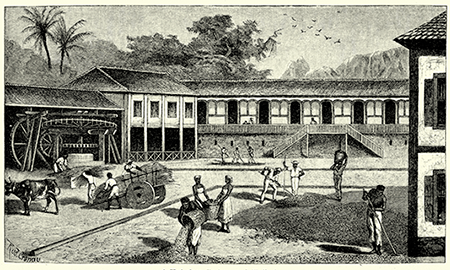

Começou por iniciativa dos portugueses, em 1444, quando eles começam a adquirir escravos negros no Sudão. Foi se expandindo da costa atlântica da África para a maior parte do mundo. Esse tipo de escravidão é considerado diferente por ser inédito em diversos fatores:

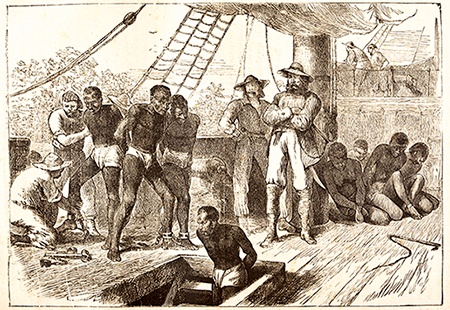

PRIMEIRA ESCRAVIDÃO A SE BASEAR UNICAMENTE NO FATOR RACIAL E TERRITORIAL

Escravizavam-se os negros africanos e seus descendentes, ao contrário do que ocorria na Antiguidade, em que a escravidão em geral era resultado de guerras ou do não cumprimento de dívidas e não se baseava na particularidade de povos de um único território.

ÚNICA ESCRAVIDÃO QUE TEVE ALCANCE GLOBAL

Costuma-se dizer que a escravidão negra foi responsável pela primeira globalização – ela conectava o continente africano, o americano e o europeu em torno do comércio, de um modo nunca antes visto, já que a escravidão anterior não chegou a mobilizar nenhum continente inteiro em torno da exploração de um único tipo de povo e por uma única motivação.

LUCRO COMO PRINCIPAL MOTIVAÇÃO

Nas lógicas anteriores de escravidão, a lucratividade não estava posta, pois os indivíduos escravizados não eram categorizados como produtos. Na escravidão moderna, cada ser humano possuía um valor de mercado e gerava lucro para o comerciante de escravos, assim como para quem o adquiria. Nesse sentido, foi a primeira vez que um mercado motivado pelo lucro foi montado em torno do sequestro e da escravidão de seres humanos.

Por ser global, lucrativa, hereditária e concentrada apenas em povos vindos de um único continente, a escravidão moderna/negra foi o grande alicerce da colonização do continente americano e a principal via de acumulação e desenvolvimento do mercado, fatores necessários para o desenvolvimento do capitalismo. O mundo que conhecemos hoje foi gestado, desenvolvido, enriquecido e teorizado no tempo em que a escravidão dos negros era uma das principais bases da economia global. É por isso que, ao pensarmos o mundo atual, a escravidão moderna não pode ser ignorada, sendo sempre a mais citada.

A hierarquia racial começa a ser montada no século XVI, na era dos Grandes Descobrimentos. O processo de encontro do homem branco europeu com outros povos foi marcado por guerras, pilhagens, genocídio, etnocídio, dominação e imposição da cultura europeia a todos os conquistados. Nesse primeiro momento, a colocação da Europa como centro do mundo dá corpo para a primeira hierarquização entre os povos e territórios.

Com a escravidão moderna, novos elementos se somam a essa hierarquia, e o negro passa a ser identificado como parte inferior da sociedade, junto com os povos indígenas, os orientalizados e qualquer outro povo que não compartilhasse do mesmo arsenal cultural que a Europa promovia. No entanto, existem particularidades que diferenciam a escravidão dos povos nativos indígenas e dos negros.

Mas a escravidão já acabou há mais de 130 anos. Como ela pode impactar tanto os nossos dias?

De fato, a escravidão terminou há muito tempo, mas a hierarquia racial deixada por ela se estendeu e ainda persiste em nosso meio. No caso brasileiro, por exemplo, é importante conhecermos as medidas tomadas às vésperas do fim da escravidão e no pós-abolição para compreendermos como essa hierarquia se fixou em nossa sociedade por meio de ideias, leis e ações políticas voltadas à precarização do negro brasileiro. Vamos lá? Veja os destaques na linha do tempo, que abrange acontecimentos ocorridos entre 1800 e 1929.

EU.GE.NI.A (do latim eugenia)

substantivo feminino

(DICIO, 2020)

Nem todos conhecem as relações de Monteiro Lobato com a questão racial. Para saber mais, acesse o livro Monteiro Lobato e o racismo, de André Nigri. Conheça também o artigo Literatura e Racismo, de Rodrigo Ribeiro.

Todos esses fatos históricos dialogam com os dados atuais: ainda hoje, os negros são a maioria entre os mais pobres, a maioria entre os que não têm acesso ao saneamento básico, os que mais morrem, a minoria no ensino superior e a maioria entre os desempregados e entre a população carcerária. Cada uma dessas estatísticas revela uma tendência que começou a ser estruturada há décadas, e que lutamos hoje para desconstruir.

No século XIX, a nova dinâmica comercial, antes dominada por regimes escravocratas, partia para uma era de expansão da indústria liderada pela Inglaterra. Era interessante o fim da escravidão para que o trabalho assalariado fosse disseminado e criasse poder de consumo, incentivando o crescimento das indústrias e do capitalismo. Esse cenário gerou pressão no Brasil pela abolição e adesão ao novo sistema. Abolida a escravatura, haveria uma inversão no quadro social: a população livre brasileira seria majoritariamente de não brancos – afinal, o Brasil foi a região que mais recebeu escravizados africanos durante toda a escravidão moderna. Como eles seriam inseridos na sociedade sem que os grupos que estavam no poder perdessem suas posses e riquezas?

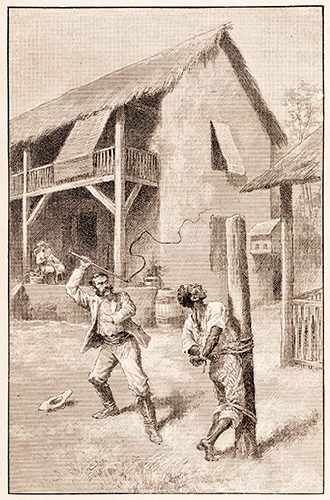

A Constituição de 1824, a primeira do Brasil Independente, proibiu punir crimes com castigo físico (açoite, tortura e execuções em praça pública). Agora, todo cidadão deveria passar por um processo penal com direito de defesa e pena de prisão em caso de condenação. Na mesma Constituição, dizia-se, no Artigo 189, inciso XIII:

“A Lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, e recompensará em proporção dos merecimentos de cada um.”

Apesar disso, a pena de morte e de açoite ainda era válida caso o acusado fosse negro escravizado. A igualdade existia na lei, mas não incluía o escravo, que não tinha direito de defesa nem de abertura de processo, mas que podia ser castigado por seu senhor ou pelo Estado, o qual muitas vezes provia o local e os meios para o açoitamento público. Portanto, a tortura foi legal no Brasil até 1888, mas só para os negros escravizados. Após a abolição, a polícia estava habituada a bater em pessoas negras. Os mecanismos da repressão escravista ainda contaminam a sociedade como um todo.

Em 1831, após pressão da Inglaterra, a Lei Feijó, que proíbe o tráfico negreiro, é aprovada, mas descumprida – não havia nenhuma fiscalização, e a entrada de escravizados não só se manteve, como cresceu. A lei só existiu para propagandear para o governo inglês que o Brasil estava em vias de acabar com a escravidão.

Lei nº 1, de 14 de janeiro de 1837:

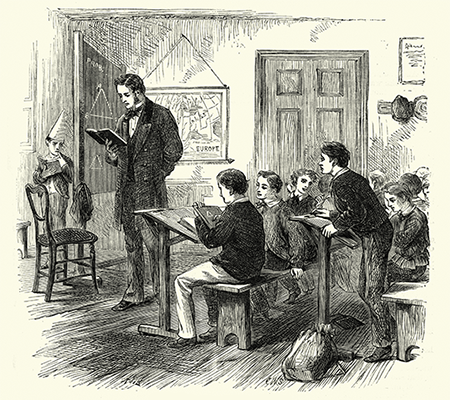

“São proibidos de frequentar as escolas públicas: Primeiro: pessoas que padecem de moléstias contagiosas. Segundo: os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos.”

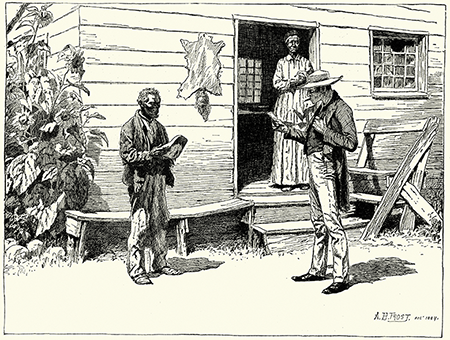

Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz reforçou a proibição e acabou definitivamente com o tráfico negreiro intercontinental. Com isso, caiu a oferta de escravos, já que eles não podiam mais ser trazidos da África para o Brasil. Esse foi o primeiro ato do governo brasileiro rumo à abolição e, por isso, iniciou oficialmente os esforços dos senhores para a troca de mão de obra de escravizada para assalariada.

Semanas após a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, foi aprovada a Lei nº 601 de 1850, a Lei de Terras, que estabeleceu a compra como única forma de acesso à terra. Antes da lei, as terras brasileiras eram doadas para senhores brancos que se tornaram latifundiários, garantindo o monopólio das melhores terras do país. Com a lei, os escravizados que agora passariam a ser libertos ficaram impedidos de acessar a terra, pois não tinham reservas financeiras para comprar nada. Foi um elemento fundamental na estratégia da classe dominante: na iminência de perder o monopólio da posse da força de trabalho que a escravidão lhe dava, essa classe conseguiu garantir para si o monopólio da posse de outro fator fundamental da produção: a terra.

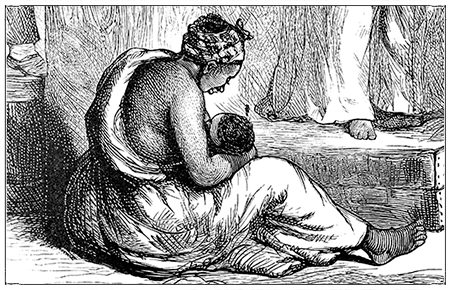

Segundo a Lei nº 2.040 de 28 de setembro de 1871, filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data seriam considerados livres. Parece incrível, né? Só que como os pais das crianças continuavam escravizados, as crianças negras nascidas livres ou ficavam aos cuidados dos senhores até os 21 anos de idade, ou eram entregues ao governo para viverem em abrigos precarizados. Na prática a lei não teve efetividade, já que essas crianças viviam na escravidão e obedeciam aos senhores de seus pais, exatamente como era antes da lei. O único avanço real que a novidade trouxe foi o de ter destruído o caráter hereditário da escravidão – agora, oficialmente, não se nascia mais escravo e não era mais possível afirmar um destino biológico da condição. Infelizmente, o simbolismo não era tão forte quanto a prática cotidiana.

A Lei nº 3.270 de 28 de setembro de 1885 concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade em um cenário de trabalho forçado e bruto, que fazia com que a expectativa de vida de uma pessoa escravizada ficasse entre 30 e 40 anos de idade. Pouquíssimos foram de fato os beneficiados com essa lei, que foi aproveitada por muitos senhores como desculpa para se livrar e não precisar mais se responsabilizar por escravizados já inativos devido à idade.

Por muitos anos, aprendemos que a assinatura da Lei Áurea aconteceu por bondade e consideração aos negros, porém, o fato de termos sido o último país da América a abolir a escravidão já mostra que a lei foi fruto de pressão e da entrada do Brasil no esquema econômico mundial, agora baseado em trabalho assalariado. Na época, estima-se que cerca de 1,5 milhões de pessoas tenham sido libertadas pela lei, entretanto, junto com ela não existiu nenhuma política de emprego, de acesso à terra ou de educação para essa população, que passou a viver uma liberdade precarizada – sem acesso à terra, a bons cargos de trabalho e sem respeito na sociedade.

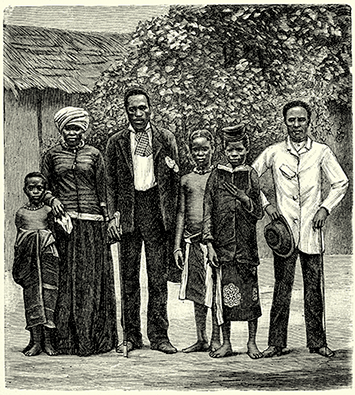

Em 28 de Junho de 1890, o Decreto nº 528 regularizava o serviço de introdução e localização de imigrantes na República dos Estados Unidos do Brasil. No decreto se colocava como totalmente livre a entrada de imigrantes aptos ao trabalho, desde que não fossem naturais da Ásia ou da África. A vinda de imigrantes selecionados se relacionava com o esforço para embranquecer a mão de obra e, consequentemente, o Brasil – devido ao racismo biológico, acreditava-se que os negros eram responsáveis pela pobreza, pela criminalidade e pela desordem do país. Embranquecer a população era, então, trabalhar para que o Brasil se tornasse um país moderno, higiênico e pronto para o progresso.

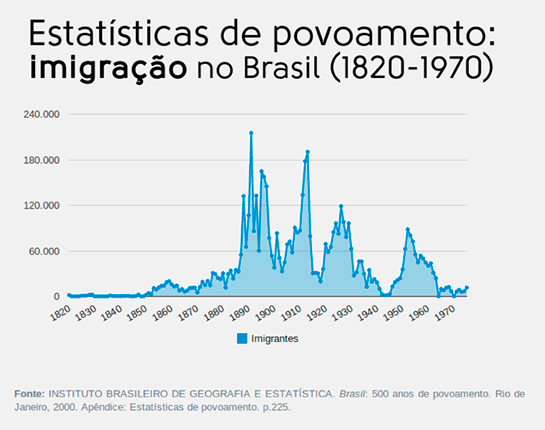

A curva de povoamento imigrante no Brasil tem uma relação intrínseca com a história negra. O primeiro momento em que ela começa a aumentar é justamente em 1850, quando as primeiras medidas sobre a abolição começam a ser tomadas, porém, o pico de entrada de imigrantes no país é em 1890 – a primeira década sem escravidão no país. A ideia era exatamente que os imigrantes pudessem ocupar os cargos de trabalho, para que assim fosse estimulada a formação de um Brasil totalmente branco.

Após a promulgação da República brasileira, em 1889, uma série de medidas foram tomadas para adequar o Brasil à modernidade aos moldes europeus. Nosso primeiro Código Penal surge nessa onda e foi publicado, inclusive, antes da nossa Constituição, pois era considerado importante respeitar e cumprir a ordem, disciplinar e punir aqueles que:

Todos esses artigos serviram para encarcerar e punir a população negra, pois aludiam às práticas das religiões de matriz africana, às práticas culturais do povo negro e atingiam principalmente a população que vivia em extrema pobreza – população essa formada principalmente por negros sem emprego nem terra, recém-libertos da escravidão.

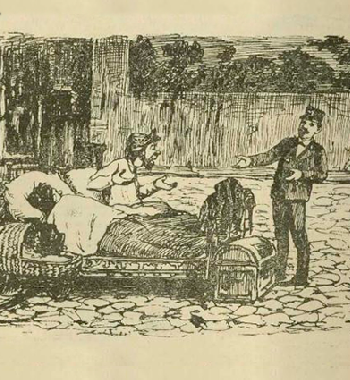

Figura: “– Que é isto? No meio da rua? / – Que é que o senhor quer: não há casas…”. A charge, publicada no Jornal do Brasil em 24 de abril de 1904, ilustra a situação do povo negro e pobre que habitava o Rio de Janeiro. Sem moradia, sem terra e sem cortiços, restavam-lhe os morros e as periferias ainda não urbanizadas.

Figura: “– Que é isto? No meio da rua? / – Que é que o senhor quer: não há casas…”. A charge, publicada no Jornal do Brasil em 24 de abril de 1904, ilustra a situação do povo negro e pobre que habitava o Rio de Janeiro. Sem moradia, sem terra e sem cortiços, restavam-lhe os morros e as periferias ainda não urbanizadas.

A população negra recém-liberta, precarizada e sem entrada no mercado de trabalho formal passou a se aglutinar nos centros das grandes cidades para tentar a vida no setor de serviços. Tinham trabalhos precarizados: lavadeiras, domésticas, pedreiros, lixeiros e babás eram as profissões mais viáveis para essa população. Nas cidades, essa população se amontoava nos cortiços formados em antigos sobrados coloniais abandonados por uma elite que preferia construir casarões mais modernos em “bairros higienizados”, idealizados para os mais ricos. No nordeste brasileiro, as regiões de cortiço foram abandonadas pelo poder público e postos na marginalidade. Por lá as epidemias se alastravam, esgoto e água potável não chegavam devidamente e a população negra se aglutinava na pobreza, em condições que favoreciam a morte por doenças e a disseminação de violência. As regiões centrais das capitais nordestinas, que foram moradia para negros no início do século, são marcadas até hoje pelas consequências desse abandono e hoje passam por políticas de revitalização para a diminuição da pobreza e das condições precárias de moradia.

Já no sudeste, decidiu-se não só isolar as áreas negras de cortiços: em São Paulo e no Rio de Janeiro, foram feitas reformas urbanas que simplesmente passaram com o trator por cima dessas moradias. A Reforma Pereira Passos – que recebeu o nome do prefeito da cidade na época, mas ficou popularmente conhecida como “bota-abaixo” – tentou transformar o Rio de Janeiro em Paris de um modo brusco, desabrigando e destruindo os pertences de milhares de negros que habitavam os cortiços do centro. Sem alternativa, essa população negra passou a construir barracos precários nos morros próximos aos centros urbanos, usando materiais improvisados e sem nenhuma condição de saneamento e dignidade. Inicia-se, assim, a construção e a ocupação das favelas brasileiras, que foram se estendendo pelo sudeste conforme a expulsão dos negros se intensificava nessas reformas.

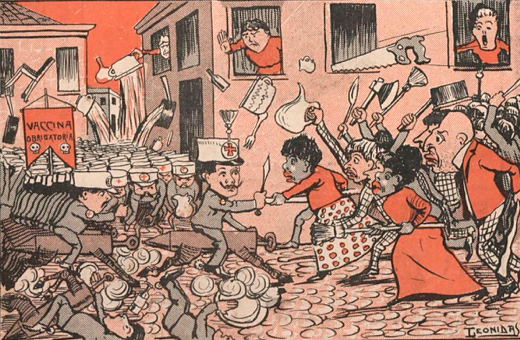

Com a precarização da vida, a falta de emprego e a moradia em cortiços, a população negra e extremante pobre seguia estigmatizada e sendo alvo de uma série de suposições e ataques motivados pelo racismo. Em meio a esse contexto ideológico e da destruição das moradias, a lei da vacina obrigatória contra a varíola, proposta pelo médico-sanitarista Oswaldo Cruz, não foi bem recebida pela população negra, que acreditava que a ação de imunização poderia contribuir para o seu extermínio. Sabemos hoje que a vacina era de fato inofensiva, mas dado o racismo higienista da época, a população não acreditou nisso e entrou em luta contra o poder público para evitar o que julgava ser uma campanha de extermínio dos pobres.

Figura: Leonidas Freire (1882-1943), O Malho, n. 111, 29 out. 1904. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43954452.

Figura: Leonidas Freire (1882-1943), O Malho, n. 111, 29 out. 1904. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43954452.

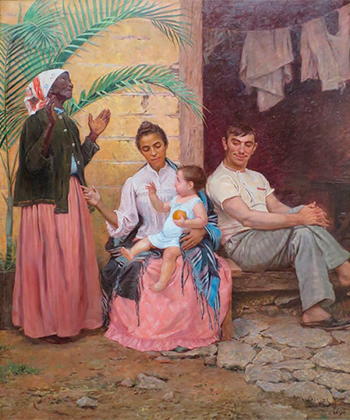

Figura: A Redenção de Cam, Modesto Brocos, 1895. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Reden%C3%A7%C3%A3o_de_Cam#/media/Ficheiro:Reden%C3%A7%C3%A3o.jpg

Figura: A Redenção de Cam, Modesto Brocos, 1895. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Reden%C3%A7%C3%A3o_de_Cam#/media/Ficheiro:Reden%C3%A7%C3%A3o.jpg

No início do século XX, a questão racial era vista como um grave problema a ser resolvido. Por isso, foi organizado o I Congresso Mundial das Raças, no qual diversos países se reuniram para discutir como poderiam evitar que as “raças inferiores” atrapalhassem seu progresso. O então diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, João Batista de Lacerda, foi o enviado brasileiro para apresentar o projeto do país sobre o tema. No artigo que apresentou, ele afirmou, por meio de documentos, que até a virada do século o país se livraria do “problema racial/do negro” graças às políticas de miscigenação que estavam sendo adotadas no país. No documento, que foi ilustrado com a obra “A Redenção de Cam” (1895), Lacerda afirmou:

“É lógico supor que, na entrada do novo século, os mestiços terão desaparecido no Brasil, fato que coincidirá com a extinção paralela da raça negra entre nós”.

Clique aqui para conhecer o documento original (em francês) com a fala de Lacerda.

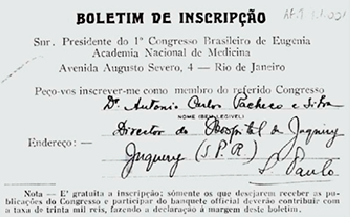

Figura: Boletim de inscrição dos participantes do Congresso. Na foto, inscrição de Antonio Carlos Pacheco e Silva, diretor do Hospital de Juqueri, de São Paulo. (Acervo do Arquivo de Antropologia Física, Museu Nacional/UFRJ)

Figura: Boletim de inscrição dos participantes do Congresso. Na foto, inscrição de Antonio Carlos Pacheco e Silva, diretor do Hospital de Juqueri, de São Paulo. (Acervo do Arquivo de Antropologia Física, Museu Nacional/UFRJ)

Eugenia é a ideia de que é possível melhorar a raça fazendo a manipulação de características: ao se eliminarem características raciais tidas como inferiores e degenerativas, o que sobraria seriam as características do povo racialmente superior. Conhecemos muito esse conceito devido ao triste legado do Holocausto da Alemanha Nazista, uma tragédia humana incontestável que legitimava o extermínio dos povos com a eugenia – eram exterminados aqueles considerados inferiores, para que a raça ariana, tida como a mais pura, pudesse se desenvolver plenamente.

Infelizmente, a noção de eugenia não ficou restrita à Alemanha, sendo também muito popular em toda a América Latina. A ideia de embranquecimento da população é, em si, uma política de eugenia que via nos negros e mestiços o mal do continente.

No Brasil, tivemos sociedades de eugenia com diversos afiliados. Foi realizado, em 1929, o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, evento que reuniu uma série de médicos, biólogos e intelectuais favoráveis a uma purificação da raça branca e que se reuniram para pensar juntos em possíveis políticas para efetuar seus objetivos.

Além de congressos e da formação de sociedades, os grupos de eugenia no Brasil ensinavam higiene e educação física nas escolas para a manutenção de corpos saudáveis, assim como promoviam concursos infantis de eugenia para premiar as crianças das camadas populares que possuíssem as características biológicas consideradas mais saudáveis e desejadas. Clique aqui e veja a imagem.

O escritor Monteiro Lobato era um dos simpatizantes da lógica eugenista no Brasil. Em 1928, em carta ao médico e político Arthur Neiva, o escritor chegou a declarar:

“País de mestiços, onde branco não tem força para organizar uma Kux-Klan [sic], é país perdido para altos destinos. […] Um dia se fará justiça ao Ku-Klux-Klan; tivéssemos aí uma defesa desta ordem, que mantém o negro em seu lugar, e estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca — mulatinho fazendo jogo do galego, e sempre demolidor porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva.”